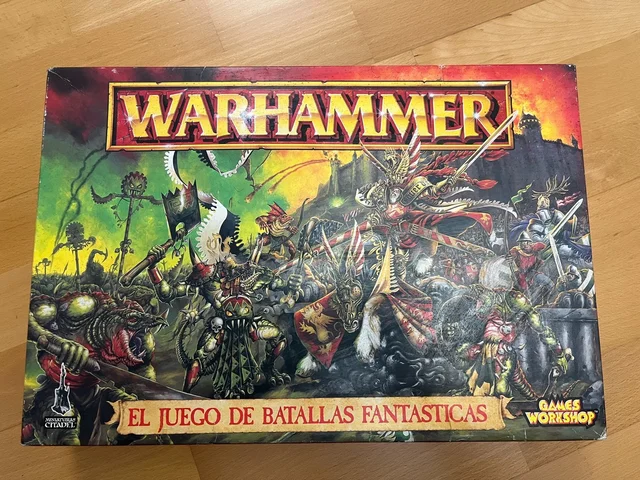

En 1996, con 12 años recién cumplidos, entré por primera vez en una tienda de juegos de rol y tablero. En el escaparate había una caja enorme con una ilustración épica en la portada: caballeros medievales con lanzas en ristre cargando contra criaturas reptilianas enormes en un campo de batalla lleno de color y detalles. Era la Quinta Edición de Warhammer Fantasy Battle. La compré. Y esa fue, sin exageración, una de las mejores decisiones de mi infancia.

La caja traía dos ejércitos completos: Bretonia y Hombres Lagarto. Tenía un amigo que también se había interesado en el juego — lo convencí a él también — así que tomamos la decisión más lógica del mundo: yo me quedaría con todos los Bretonianos y él con todos los Hombres Lagarto. Intercambiamos las miniaturas del bando contrario de nuestras respectivas cajas: yo le daba mis Hombres Lagarto, él me daba sus Bretonianos. De repente, sin gastar más dinero, los dos teníamos un ejército inicial completo de un solo bando. Sin ejércitos divididos, sin fracciones mezcladas: ejército puro desde el primer día.

Con el tiempo ambos fuimos ampliando nuestras colecciones. Blister a blister, caja a caja, con la paga semanal y los regalos de cumpleaños. Yo añadí más caballería — Caballeros del Grial, Caballeros Andantes, Pegasos Celestiales — y él construyó un ejército de Hombres Lagarto que con el tiempo llegó a ser formidable: bloques de Guerreros Saurus como yunque, Skinks hostigando los flancos, Kroxigor como martillo en el cuerpo a cuerpo. Nuestras batallas eran épicas a escala de infancia: mesitas de la sala de estar como tableros de juego, libros como colinas, cajas de cartón como edificios, y horas y horas de tirar dados y discutir reglas que ninguno de los dos entendía del todo bien.

Y luego llegó la parte más difícil y más satisfactoria: pintar las miniaturas. Un niño de 12 años armado con un pincel de maquillaje de su madre, pinturas Citadel en botes que tardaban siglos en abrirse bien, y sin la menor idea de lo que era el sombreado o el lavado. Los primeros caballeros tenían capas planas de color sin sombreado ninguno, colores que a veces no pegaban entre sí, y una base de cola blanca que se despegaba al mes siguiente. No importaba. Eran mis caballeros. En mi cabeza eran perfectos, y en el tablero hacían lo que se suponía que debían hacer: cargar contra todo lo que se moviese.

Warhammer Fantasy no era solo un juego. Era un hobby con cuatro capas distintas, cada una con su propio placer y su propio nivel de dedicación. Coleccionar — la búsqueda permanente de la miniatura perfecta que completase la unidad. Construir y preparar — limpiar rebabas con bisturí, ensamblar con pegamento de plástico, rellenar juntas con green stuff. Pintar — con una paciencia que de adulta ya no tengo pero que entonces me absorbía durante horas. Y finalmente jugar — las partidas que a veces duraban toda una tarde de sábado, con el reglamento en la mesa, el medidor de distancias en mano, y la eterna discusión sobre si esa unidad llegaba al flanco o no.

Warhammer Fantasy Battle fue el hobby que me enseñó a tener paciencia, a pensar estratégicamente, a leer reglamentos de 200 páginas con doce años, y a pasar horas haciendo algo con las manos que tenía valor solo para mí. No muchos niños de mi edad tenían ese hobby. Eso también me gustaba.